Auteur/autrice : alistair

ED IN ARCADIA EGO ou « la belle nymphe débraillée »

Ou sommes nous ?

– Je ne sais pas au juste

Un jeune archéologue, Arnold Pasquier à découvert dans une collection d’antiques, à Rome, un bas-relief lui ayant tellement plu qu’il est heureux d’en obtenir un excellent moulage, moulage qu’il peut suspendre en son cabinet d’études […] et étudier à loisir. Cette image représente une jeune fille dans tout l’épanouissement de la jeunesse ; elle marche et relève un peu sa robe à plis nombreux, de telle sorte que se voient les pieds chaussés de sandales. L’un des pieds repose à plat sur le sol ; l’autre le quittant déjà, le frôle à peine du bout des orteils, tandis que la semelle et le talon s’élèvent presque perpendiculaires. Cette démarche inusitée et d’une grâce si particulière avait, sans doute attiré l’attention de l’artiste et fascine à présent à des siècles de distance, les regards de notre archéologue.

– Le tête à tête est-il si pénible ?

– Non. Je pensais à toi, tu n’aimes pas quand nous restons seuls

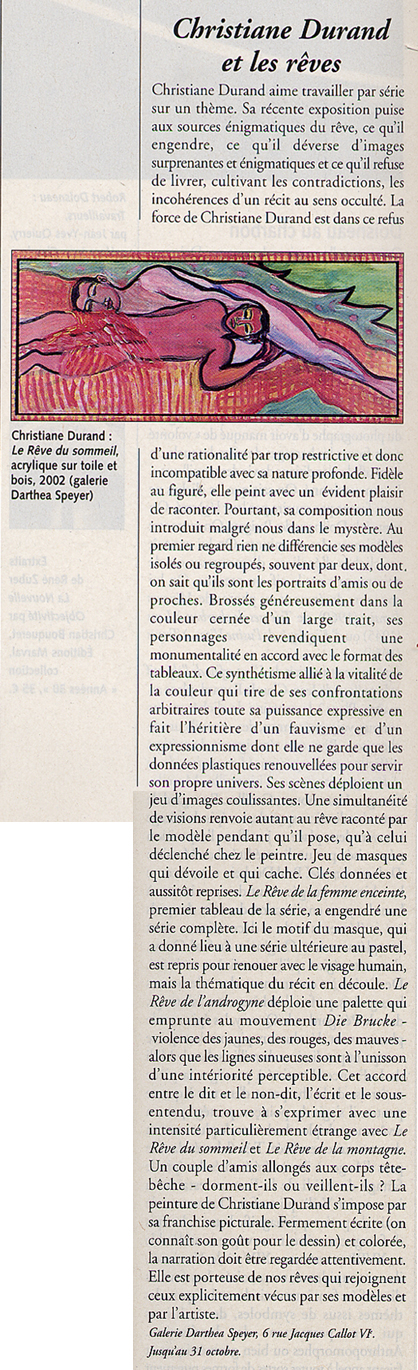

Le jeu du modèle et de son artiste, rituel pictural que s’impose Christiane Durand dans une confrontation réfléchie dont témoigne encore cette série de portraits, porteurs d’images, de sensations exprimées par le modèle Arnold Pasquier dans une suite de « conversation pieces », réelles, symboliques ou imaginaires, voulues par l’artiste : forcées. Libre cours est laissé aux deux protagonistes, modèle et comparse, de construire leurs univers dans l’espace limité de l’atelier de l’artiste pour émerger ensuite hors du quotidien pourtant toujours présent. Christiane Durand, l’œil aux aguets, observe cet accouplement contre nature qu’elle impose au modèle, l’accompagne à manifester son désir, enregistre, mémorise ce qu’il est en train de se passer. Chacun vide son sac d’histoire de paysages, reste dans son monde et complique la règle du jeu. Tous pris au piège de leur propre image, effrayé ou rassuré, dans une pose confortable ou inconfortable.

– J’ai rêvé de quelque chose mais je ne me souviens pas de quoi

L’intérêt du héros de ce récit pour ce bas-relief constitue le fait psychologique fondamental […] Il ne va pas de soi. Arnold Pasquier ne trouvait en vérité, rien de particulièrement remarquable à ce bas relief. Il ne pouvait pas s’expliquer ce qui avait ainsi arrêté son attention ; mais quelque chose l’avait attiré et il était, depuis le premier instant resté sous cette impression. Cependant son imagination ne cesse de s’occuper de l’image. Il lui trouve quelque chose d’actuel comme si l’artiste avait croqué le modèle dans la rue, « sur le vif ». il donne un nom à cette jeune fille surprise dans sa marche : Gradiva, c’est-à-dire celle qui avance.

– Temple de l’esprit, plus de corps, mais des pures, ascétiques images

– Je ne me souviens pas de ce garçon.

– Non ? il était poète. Il était mince, grand, délicat, immatériel

– Ah, oui ! je me souviens de lui

– Temple de l’esprit, plus de corps, mais des pures, ascétiques images auprès desquelles la simple pensée semble chair, lourde, terne.

Des portraits ? non des images, les rêves des protagonistes, leurs envies d’être : un instant. Christiane Durand manifeste, dans une iconographie joyeuse, débordante et colorée à l’extrême, la démarche volontaire quelle impose à ces modèles.

– Le Faune Ivre sur le point de s’endormir. Le sommeil est la plus belle chose qui existe.

– Ce qui m’a le plus frappé c’est le manque de pudeur. Ils n’essayent même pas de…

Alors, un problème soi-disant scientifique vient hanter le jeune homme, problème qui demande à être résolu. Il s’agit pour lui de porter un jugement critique : « la démarche de Gradiva, telle que l’avait reproduite l’artiste, était-elle conforme à la vie ? » Lui même ne peut parvenir à marcher ainsi. En cherchant à établir si cette démarche estréelle, il en arrive à se décider à « faire lui-même des observations d’après nature, afin de tirer cette affaire au clair. Mais cela l’oblige à agir d’une façon toute contraire à sa façon passée. « Le sexe féminin n’existait jusqu’ici pour lui que sous les espèces du bronze ou du marbre, et jamais il n’avait accordé la moindre attention à ses représentantes contemporaines ». Les relations mondaines n’avaient jamais été pour lui qu’une corvée inévitable ; les jeunes femmes qu’il rencontrait dans le monde, il les voyait et les entendait si peu qu’il pouvait ensuite les croiser sans les saluer, ce qui, naturellement, lui créait parmi elles une fort mauvaise presse. Mais le nouveau problème scientifique qu’il s’était posé le contraignait maintenant par les temps secs et surtout par les temps humides, à épier dans la rue les pieds alors visibles des dames et des jeunes filles, ce qui lui valut, de la part des intéressées, des regards tantôt courroucés et tantôt aguichants, « mais il ne comprenait, des sens de ces regards, ni l’un ni l’autre ». Ces études attentives l’amenèrent à cette conclusion que la démarche de Gradiva n’avait pas de réplique dans la réalité, ce qui l’emplit de regret et d’irritation.

– Dolce farniente ?

– Qu’il est doux de ne rien faire.

– On dit que les napolitains sont indolents. Un naufrage est-il indolent ? En un sens, nous sommes tous des naufragés. Quelle lutte pour se maintenir à flot !

– C’est un bien agréable naufrage.

Peu après il eut un songe terrible et angoissant qui le transporta dans l’antique Pompéi, aux temps de l’éruption du Vésuve et le fit assister à l’ensevelissement de la ville. « Il se trouvait à la lisière du Forum, près du temple de Jupiter, lorsque tout à coup, il aperçut Gradiva devant lui, à peu de distance. Jusqu’à ce moment, la pensée qu’elle pût être présente ne l’avait pas même effleuré ; maintenant cette idée surgissait et lui paraissait toute naturelle ! Gradiva était pompéienne, elle vivait dans sa ville natale, et sans qu’il s’en fût douté, en même temps que lui. » Il tremble en songeant au destin qui attend cette femme ; il jette un cri d’alarme, qui fait se retourner vers lui l’apparition impassible qui continue de cheminer. Mais elle poursuit, sans se soucier de rien, son chemin vers le portique du temple, s’assied là sur un des degrés, y pose doucement la tête, tandis que son visage blêmit toujours davantage, comme s’il se changeait en marbre blanc. Il l’approche, lui trouve le visage paisible ; elle semble dormir, étendue sur la large dalle, jusqu’au moment où une pluie de cendres la vient ensevelir.

Mais arrêtons nous, sans quoi nous risquerions d’oublier qu’Arnold et ses « comparses »…. ne sont que la création de l’artiste : une Carte du Tendre à la lumière de Délire et rêves dans la « Gradiva » de Jensen de Freud,des Vacances Romaines d’Henry James et du Voyage en Italie de Rossellini . Exquises métaphores.

– J’en ai assez de ce pays de fous et de paresseux. Je veux rentrer travailler.

Philippe Duboy

Interview de Stéphane Larue – Bernard

Interview de Stéphane Larue – Bernard

Vous peignez depuis le milieu des années 70. Après une période consacrée à la peinture abstraite, vous vous tournez vers la peinture figurative au début des années 80. Comment s’est opéré le passage de l’un à l’autre ?

Mes travaux abstraits s’apparentent à de l’écriture automatique ; il s’agit de tableaux dépouillés, des peintures à l’huile, traversés par un rythme ou une structure. Ces structures abstraites ont pris petit à petit forme à mes yeux : de grandes lignes verticales devenaient colonnes, schématiques au départ, puis de manière onirique, végétales ou animales. La nécessité de représenter l’humain s’est fait ressentir à partir de ce travail sur les colonnes, d’abord sans modèle, avec des formes très élémentaires – les ophélias, personnages féminins allongés, sont par exemple issus du renversement des colonnes. Mais petit à petit la présence humaine d’un modèle comme source d’inspiration est devenue incontournable.

Vous travaillez avec des modèles depuis le milieu des années 80. Comment s’organise votre travail avec eux ?

Je travaille sur un thème différent pour chaque série de peintures : les hommes, les travestissements, les nourritures terrestres, les insectes… en mettant en place un dispositif particulier avec le modèle vivant. De manière générale, le modèle vient à l’atelier avec un objet de son choix en rapport avec le thème, et je le laisse se mettre en scène. Sa parole et la façon qu’il a de s’approprier le thème ont une influence déterminante sur la manière dont je vais interpréter le tableau vivant qui se façonne devant mes yeux. Ce pourrait être intéressant ici de reproduire brièvement l’anecdote de la fille coccinelle, mais je ne me souviens pas des détails…

Pour les œuvres récentes que vous présentez au CRAC, le modèle n’est plus seul mais accompagné…

Pour cette série de peintures intitulée Conversations, le dispositif est sensiblement différent : l’idée m’est venue en discutant avec Arnold Pasquier, qui avait déjà été modèle sur des séries précédentes, et qu’on retrouve ici sur toutes les toiles. Arnold et un ou deux autres modèles se retrouvent dans mon atelier, et engagent sous mes yeux une conversation informelle sur le thème « Le Pays que nous désirons ». La discussion n’est pas structurée et peut partir dans toutes les directions, en fonction de l’humeur des modèles : Arnold, qui choisit invariablement l’Italie comme pays désiré, peut par exemple évoquer le cinéma italien, d’où la référence à Pasolini dans une de mes peintures. De mon côté, je capte les émotions qui surgissent de ces rencontres et je les interprète directement sur la toile. Cette exposition aurait aussi pu s’intitulerRencontres.